資金調達サポート

(1) 事業に必要な資金を調達したいものの、そもそもどこから初めて良いかわからない

(2) 自分の事業にいくら必要なのか分からない、又は現在の状況で、銀行からいくらまで借りられるか知りたい

(3) 銀行・VC等に対して、融資・出資等の話を持っていきたいのだが、どのような話をすれば良いか分からない

資金調達に取り組まれる方は、初めての方も多く、上記のようなお話は良く受けます。

ここで一つ大事なポイントがあります。

“独自で銀行・VC等への交渉を始めるのはちょっと待って下さい!”

銀行でもVCでも、提出された資料・話した内容・申込書等は今後の検討のために記録に残すものです。

つまり、独自で交渉した結果、仮に悪い評価がなされてしまうと、その評価を払拭することはかなり厳しく、今後の資金調達に不利な影響を残すことになりかねません。

是非、銀行・VC等に行かれる前に、弊社にお立ち寄り頂ければと思います。融資であれ、出資であれ、専門家から見て、実行可能性の高い/低い、資金調達可能額のおおよその金額規模はお伝えできます。資金調達はその上で、作戦を立て、準備をした上で申請・交渉に臨むべきものです。上手く資金調達の専門家を活用頂ければと思います。

また、 “資金調達”にも幾つか方法があり、どの方法を選択し、どのステップで手続を進めていくか?その選択によって、“資金調達”の結果は大きく変わってきます。弊社は必要な資金についての、調達のサポートをさせて頂きます。

●銀行借入れ

●vc・エンジェル

●などを対象とした増資

●クラウドファンディングなど

●ビジネスモデルの伝え方

●損益シュミレーションの作成

●課題と改善策による協議

●進め方レクチャー

●申請書類作成サポート

●面談セッティング・面談同行

●融資実行後の予測分析レポート作成

助成金

助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。雇用関係の助成金をうまく活用すれば、自社の経営環境を大きく改善することが出来ます。

1:雇用関係の助成金の目的と種類

雇用関係の助成金の目的は、労働者の職業を安定させるために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図ることにあります。 そのため、新規事業に関する人材の雇用、障がい者の雇用、人材の育成などが一般的な助成金の対象です。

しかし、近年では、創業や就業規則の変更(定年の延長・廃止や介護・育児休暇制度の充実など)を対象とした、社会情勢を反映した助成金が増えています。

社会情勢に応じて、助成金も変化するものです。新しい助成金ができたり、廃止されたり、助成金の内容や条件等はたびたび変化するので、日々アンテナを張っておくことが重要です。

2:雇用関係の助成金は、雇用保険が財源である

雇用関係の助成金は、ほぼ全ての企業に対して加入が義務付けられている雇用保険の一部が主な財源です。雇用保険に加入していれば、助成金の受給対象となります。

雇用保険に加入していないと、助成金の受給対象外となってしまいますので、注意が必要です。また、雇用保険に加入していても、保険料の滞納があると助成金が受給できないケースがありますので、この点についても注意が必要です

3:雇用関係の助成金は、条件に合えばほぼもらうことが出来る

雇用関係の助成金は、受給条件に該当すれば、高い確率でもらうことが出来るものです。しかし、雇用する前に申請することが必要な助成金もあります。そのため、人を雇用する前に、予め助成金の受給条件について知っておくことが、雇用関係の助成金をもらう上で大切になってきます。

先ほども述べましたが、雇用関係の助成金は社会情勢によって、内容や受給するための条件が変わることがあります。「知り合いの会社が、新しく人を雇って助成金をもらったと聞いた。自分の会社も人を雇うので、助成金を申請しよう」と考えても、既に内容や条件等が変わっており、助成金がもらえない、というケースもあります。ですから、雇用関係の助成金をもらうためには、最新情報を入手しておくことが非常に大切です。

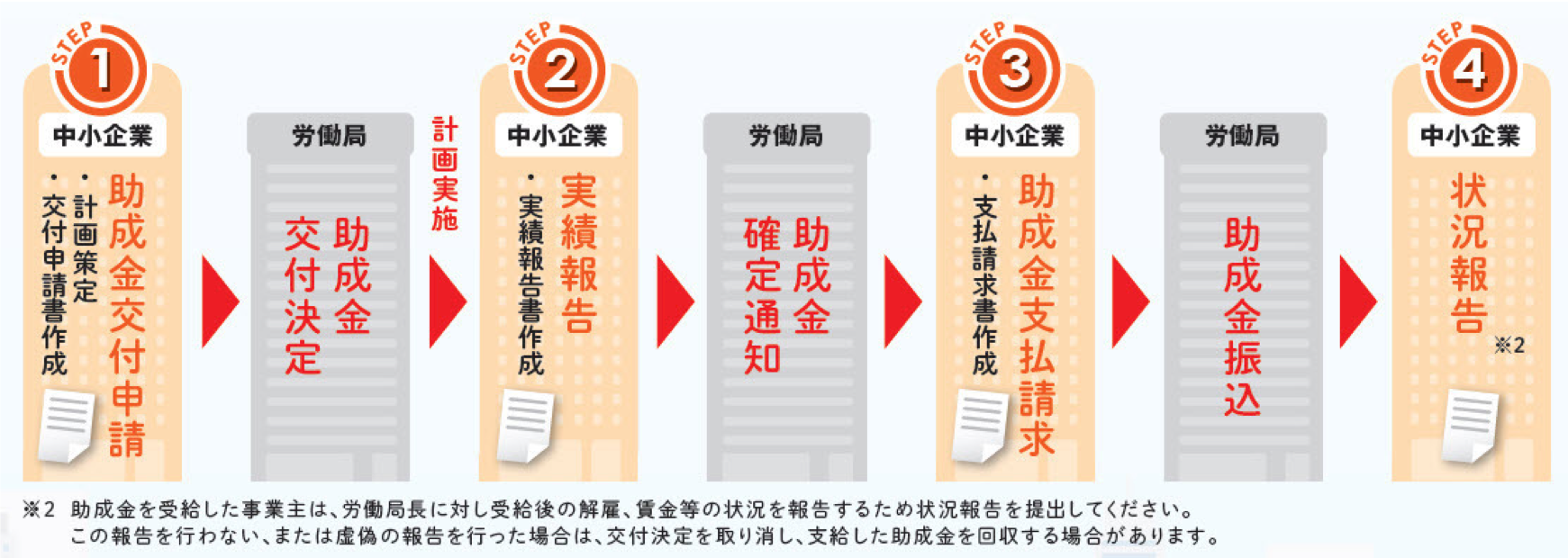

助成金の申請から受給・報告までのフロー

補助金

補助金とは

事業者のみなさまのために、国の政策目標がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことがとても重要です。

「補助金」とは、そのような事業にたいして実施のサポートのために給付するお金のことです。

補助金を給付することを「補助金を交付する」といい、企業、民間団体、個人、自治体などの事業者の方々が交付を受けられます。

◆それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがあります。

・補助金は、国のさまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されています。

・それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで自分の事業とマッチする補助金を見つけましょう。

◆補助を受けられるのは事業全部または一部の費用。

・ただし、必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認しましょう。

◆補助の有無やその額については審査があります。

・補助の有無・補助金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決定します。審査には「申請」が必要です。ポイントをわかりやすくまとめて申請しましょう 。

・補助金は後払い ( 精算払い ) です。事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。

補助金の流れ

みなさまが補助金を「知る」ことから「受け取る」まで、大きく分けて、5つのステップがあります。

補助金の申請には、補助金を管理する事務局とたくさんのやり取りが発生します。

まずは、おおまかな流れをつかむところから始めましょう。

インターネットで自分の事業に合った補助金の情報をさがします。

※中小企業庁サイト:「補助金等公募案内」ページなどを参照ください。

申請したい補助金を見つけたら募集要項・申請書をダウンロードし、必要な内容を記入して事務局に提出します。

※自身の事業が補助対象となるかについての確認、補助対象になる経費とならない経費の確認をチェックします

選定結果を受け取り、補助金が交付される事業者に決定したら(採択されるといいます)「交付申請書」を事務局に提出します。

交付決定された内容で事業をスタート!

途中で実施状況について事務局のチェックを受けます。

※交付時の計画を、勝手に変更してはいけません。また補助金の対象となる経費については、領収書や証拠書類をすべて保管しておく必要があります。

実施した事業の内容やかかった経費を報告します。

きちんと実施されたと確認されると補助を受けられる金額が確定し、補助金を受け取ることができます。

補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管しておく必要があります。この間に一定以上の収益が認められた場合は、補助金の額を上限として国に納付して頂きます。

制度融資

制度融資とは、中小企業の資金調達などを支援するために、各地方自治体が信用保証協会、金融機関と連携して設けている仕組みです。

制度融資は、信用保証協会が融資の保証人となり、さらに、地方自治体が融資の資金となる預託金を金融機関に提供したり、保証料や金利の一部を負担したりしています。このような仕組みにより、金融機関が貸し倒れるリスクを減らすことで、金融機関が起業したばかりの会社に対しても融資を行いやすくしています。

このため、起業するときの創業資金調達のひとつの手段として、地方自治体の制度融資を知っておいて損をすることは無いでしょう。

制度融資の3つのメリット

融資を受けやすい

起業したばかりでも融資を受けやすいことはメリットに挙げられます

金利が安い

創業資金の調達手段としては、他に日本政策金融公庫の新創業融資が挙げられます。これと比べると、金利が安い傾向があることもメリットと言えるでしょう。

据置期間が長い

据置期間とは、元本を返済せずに金利だけを支払う期間のことを意味します。制度融資の場合、この据置期間が大体1年間で設定されていることが多く、新創業融資やその他の一般的な融資と比べると長く設定されていることもメリットといえます。

制度融資の2つのデメリット

自治体ごとに異なる

原則として、会社所在地の地方自治体の制度融資しか利用できません。このため、地方自治体ごとに定められた融資の条件や金額に従わざるをえず、選べないことはデメリットといえるでしょう。

融資実行までに手間と時間がかかる

詳細は後述しますが、融資を受けるためには、金融機関での手続きだけでなく、地方自治体の承諾や信用保証協会の審査などを経る必要があるため、新創業融資やその他の一般的な融資と比べると手続きが煩雑で、融資実行までの時間がかかることもデメリットといえます。

資金調達サポート|NPO法人中小企業振興会